Вот - три зарисовки из альбома "22-ой троллейбус и другие сюжеты"

Альбом уже лежит в типографии, ждет вывоза.

А презентация - на НОН-ФИКШН, в воскресенье, 4 декабря, в 14-00,

на стенде издательства "ВРЕМЯ".

ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ))

Мальчик с Чистаков

Работа Ирины Литманович. Чистые пруды

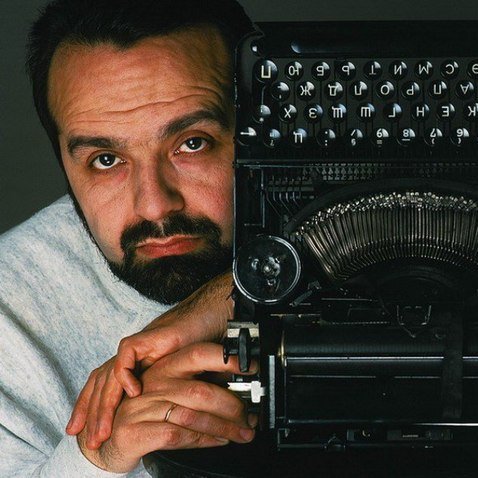

Три эссе из книги Ирины Литманович и Виктора Шендеровича

«22-й ТРОЛЛЕЙБУС и другие этюды»

Мальчик с Чистаков

Я — москвич. Я, конечно, еще много кто: брюнет, например, еврей, атеист, журналист, гражданин РФ, младший сержант запаса, либерал, болельщик "Спартака"...

Но самая теплая моя самоидентификация именно эта: москвич. С непременным уточнением: с Чистых прудов. С "Чистаков", как нежно-фамильярно называли мы свой район.

Улица Макаренко была в ту пору Лабковским переулком; на пространстве коммунальной квартиры, где мы жили впятером в одной комнате, располагается ныне Тендерный комитет Правительства Москвы, и какие деньги пилятся по месту былой нищеты, я не умею даже представить...

Впрочем, и незачем. У меня свои запасы, по большей части ностальгические.

В нынешнем здании театра "Современник" (за углом от моего дома) был кинотеатр "Колизей", в котором я, поверите ли, смотрел премьерный показ "Кавказской пленницы"; метро называлось "Кировская", памятник Грибоедову только-только встал у входа на бульвар, а бульвар был весь в тополях и летом утопал в пухе; пух покрывал и пруд, в пруду плавали два черных лебедя с красными клювами, а на берегу стояла кафе-стекляшка, нашедшая свое бессмертие в фильме "Белорусский вокзал": туда приходят герои после похорон, и гремит музыка...

Вообще, для киношников это было, конечно, излюбленное место: настоящая, теплая, узнаваемая Москва! Самым веселым образом Чистые пруды мелькнули в фильме "Мимино" — мелькнули в пятисекундном кадре и, кажется, просто на память и удачу: Георгий Данелия живет в ста метрах от того места, где поскользнулся и упал, выйдя на лед, его летчик-эндокринолог, с цветами для Ларисы Ивановны за пазухой...

Но одна киносцена с этим легендарным зимним катком на прудах хранится в моей благодарной памяти отдельно — и давно кажется мне частью моей собственной жизни. Это — сцена из "Покровских ворот".

Действие пьесы происходит в конце пятидесятых, — а значит, где-то там, неподалеку от Костика, наяривающего круги на коньках, за спиной у несчастного Льва Евгеньевича, как раз и гуляет моя молодая мама с коляской, а в коляске лежу я.

Ни мамы, ни меня в коляске в фильме не разглядеть, но вы уж поверьте: мы там...

Работа Ирины Литманович. Ребе Горин.

Ребе

Он сказал:

— Я буду вашим ребе.

И я был счастлив.

…Весной 1989 года я положил в чемодан белую рубашку и несколько машинописных листков — и полетел в Одессу, для участия в конкурсе молодых писателей.

Это был заведомый ужас, — как всякий творческий конкурс, впрочем. Но я был молод и неосмотрителен.

Мне повезло: председателем жюри был — Григорий Горин!

Потом он уверял меня, что я бормотал текст, глядя на него чуть ли не с вызовом: мол, вы вообще не умеете стоять на эстраде, а туда же, сидите в жюри… Я этого не помню — я вообще ничего не помню; кажется, я был без сознания.

Остальные члены жюри твердо видели меня в гробу, вместе с моими литературными экзерсисами, и в результате компромисса я занял тухлое пятое место, и жутко переживал по этому поводу: все это казалось мне поражением и умножало список текущих досад…

Но на фуршете ко мне подошел Григорий Израилевич. Он видел, как мне неуютно. Он сказал: наплюйте. Он сказал: пишите, у вас получается. Он заверил: через пять-шесть лет…

И предсказал, с точностью до года, время прихода моей популярности.

Но главное, он сказал тогда:

— Я буду вашим ребе.

И я вернулся в Москву. И через какое-то время мне начали звонить из редакций и интересоваться, нет ли у меня чего-нибудь для них. Это было что-то новенькое... Вдруг начали приглашать на выступления в хорошие места…

Я шел по следу и раз за разом обнаруживал, что мое имя называл и рекомендовал ко мне присмотреться — Григорий Горин!

Только тут до меня дошло, что я получил в Одессе настоящий «гран-при».

Он был моим ребе: был открыт для общения, звонил сам. Радовался. Осторожно упрекал. Предостерегал от хождения чужими тропами. Мы выгуливали его спаниеля Патрика на задворках Тверской улицы и сверяли ощущения от жизни.

Когда, в предсказанный им год (и отчасти благодаря ему), я стал автором программы «Куклы», и над моей головой впервые сверкнул меч российского правосудия, — первое, что я увидел, приехав на пресс-конференцию, был Горин. Он давал интервью в мою защиту.

Благодарность за это дошла до моей души позже, а тогда я даже не удивился: он не мог не приехать в такой день, мой ребе.

Какой Горин драматург, рассказывать не надо. Время показало: его тексты — навсегда; были бы читатели! Уровень его диалогов — это уровень интеллекта. Этому нельзя научиться.

Но дух дышит, где хочет, и сколько талантливых людей теряют от личного знакомства с ними! Как часто огорчает нас несоответствие божьего дара и человека, на которого указал перст божий!

Горин был равен своему дару.

Автор «Мюнхаузена», он был достоин своего героя.

И его ранняя несправедливая смерть — чертовы врачи той «скорой помощи»…— так и болит во мне, как болела.

Работа Ирины Литманович. Володин и Гердт

«Я говорю про всю среду…»

Петр Тодоровский готовился снимать фильм «Фокусник», по сценарию Александра Володина, — и привез Зиновия Гердта, выбранного им на главную роль, в Ленинград, на смотрины к драматургу.

Гердт жил в гостинице «Октябрьская», туда и приехал Александр Моисеевич.

Оба они, конечно, что-то знали друг о друге.

Оба волновались.

И вот, в случайном общении первых минут, Гердт бросил цитату из Пастернака, и Володин без заминки ее продолжил. Потом осторожно прозвучала другая строка, уже навстречу.

И встретила немедленное радостное продолжение!

И тогда они встали и обнялись посреди номера.

Гердт и Володин были братьями, нашедшими друг друга по родимому пятну, как в индийском кино.

Оба знали Пастернака насквозь и наизусть.

На дворе стоял 1966 год, и этот код не мог быть ничем иным, кроме родства.