Уезжал Шамис. Сказал – приходите, возьмите, что надо. Народ потянулся. Прощаться и брать. Горевоцкие тоже пошли. Оказалось – поздно! На полу в пустой гостиной валялась только стопка нот "Песни советской эстрады", а на подоконнике стояла клетка с попугаем. Горевоцкая, тайная жадина, стала голосить – да зачем же вы уезжаете, кидаться на грудь Шамису, косясь, а вдруг где-нибудь что-нибудь. Шамис, растроганный показательным выступлением Горевоцкой, говорил, мол, что ж вы так поздно, вот посуда была, слоники, правда пять штук, книги, кримплены. А Горевоцкий шаркал ножкой – да что вы, мы так, задаром пришли. После горячих прощаний Горевоцкая уволокла ноты и попугая. Не идти же назад с пустыми руками.

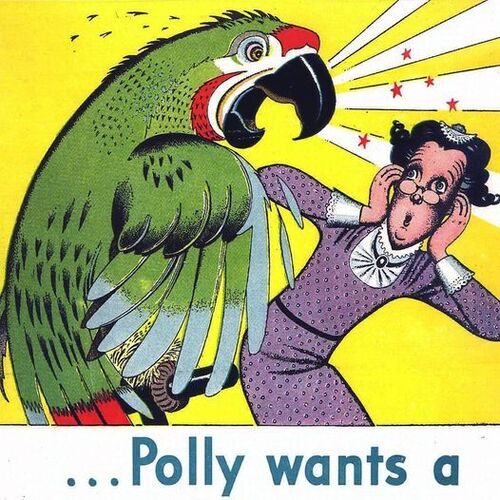

Попугая жако звали Зеленый. Зеленый был серый, пыльный, кое-где битый молью, прожорливый и сварливый. На вопрос, сколько ему лет, Шамис заверил, что Зеленый помнит все волны эмиграции. Даже белую, в двадцатые годы. Первый день у Горевоцких Зеленый тосковал. Сидел нахохленный, злой. Много ел. Во время еды чавкал, икал и плевался шелухой. Бранился по-птичьи, бегал туда-сюда по клетке и громко топал. На следующее утро стал звонить. Как телефон и дверной звонок. Да так ловко, что Горевоцкая запарилась бегать то к телефону, то к двери. Еще через сутки он прокричал первые слова:

– Зельман! Тапочки! Надень тапочки, сво-о-лочь!

– Значит, он и у Зельмана жил!.. – Сказала Горевоцкая.

Зельман Брониславович Грес был известным в Черновцах квартирным маклером. Последующие пять дней Зеленый с утра до вечера бормотал схемы и формулы квартирных обменов, добавляя время от времени "Вам как себе", "Побойтеся Бога!", "Моим врагам!" и "Имейте состраданию". Тихое это бормотание внезапно прерывалось истеричным ором:

– Зельман! Тапочки! Надень тапочки, сволочь!

Через неделю в плешивой башке попугая отслоился еще один временной пласт, и Зеленый зажужжал, как бормашина, одновременно противно и гнусаво напевая:

– Она казалась розовой пушин-ы-кой. В оригинальной шубке из песца...

– Заславский! Дантист! – радостно определила Горевоцкая. – Я в молодости у него лечилась, – хвастливо добавила она и мечтательно потянулась. Зеленый перестал есть и застыл с куском яблока в лапе. Он уставился на Горевоцкую поганым глазом и тем же гнусавым голосом медленно и елейно протянул:

– Хор-роша! Ох как хор-роша!

Горевоцкий тоже посмотрел на жену. Плохо посмотрел. С подозрением.

– Может, он тебя узнал?!

– Да ты что?! – возмутилась Горевоцкая. – Побойся Бога!

– Имейте состраданию! – деловито заявил Зеленый и, громко тюкая клювом, принялся за еду. Ночью он возился, чесался, медовым голосом говорил пошлости и легкомысленно хохотал разными женскими голосами.

– Бордель! – идентифицировал Горевоцкий, злорадно глядя на жену. – Значит, ты не одна у него лечилась!

От греха попугая решили отдать в другие руки. Недорого. Зеленый, в ожидании участи, продолжал напевать голосом дантиста, внимательно следя за Горевоцкой из-за прутьев клетки:

Моя снежин-ы-ка!

Моя пушин-ы-ка!

Моя царыца!

Царыца грез!

Вечером пришла покупательница – большая любительница домашних животных. Зеленый пристально взглянул на потенциальную хозяйку, отвернул голову и скептически изрек:

– Ничего особенного! Первый рост, шестидесятый размер!

– Это я – первый рост?! – возмутилась покупательница и, обиженно шваркнув дверью, ушла.

– Магазин готового платья? – предположил Горевоцкий. И тут же засомневался:

– Хотя... попугай в магазине...

– А может, Фима Школьник? Он немножко шил... – покраснела Горевоцкая и опустила ресницы.

– Школьник? – подозрительно переспросил Горевоцкий. Зеленый четко среагировал на ключевое слово "школьник" и завопил:

– Товарищ председатель совета дружины! Отря-ад имени Павлика Морозова, живущий и работающий под девизом...

– Живой уголок. В сто первой школе, – хором заключили Горевоцкие. А Зеленый секунду передохнул и заверещал:

– Зельман! Тапочки! Сво-о-лочь!

По городу разнеслась весть, что попугай Горевоцких разговорился и раскрывает секреты прошлого, разоблачает пороки прежних хозяев и при этом матерится голосом бывшего директора сто первой школы.

Из Израиля, Штатов, Австралии, Венесуэлы полетели срочные телеграммы: "Не верьте попугаю! Он все врет!" Горевоцкие завели себе толстый блокнот, забросили телевизор, каждый вечер садились у клетки с попугаем и записывали компромат на бывших владельцев птицы.

"Морковские, – писал Горевоцкий, – таскали мясо с птицекомбината в ведрах для мусора".

"Реус с любовницей Лидой гнали самогон из батареи центрального отопления".

"Старуха Валентина Грубах, член партии с 1924 года, тайно по ночам принимала клиентов и торговала собой".

"Жеребковский оказался полицаем и предателем, а его жена его же и заложила".

"Сапожник Мостовой, тайный агент НКВД, брал работу на дом и по ночам стучал молотком. Будя соседей".

Однажды Зеленый закашлялся и сказал, знакомо картавя:

– Алее, Наденька! Рэволюция в опасности!

Горевоцкие испуганно переглянулись. А попугай с той поры замолчал.

Выговорился.

И только иногда, когда Горевоцкий приходит с работы, попугай устало и грустно произносит:

– Зельман, тапочки! Надень тапочки! – и ласково добавляет: – Сволочь...

Марианна Гончарова